「スタンディングデスクを日本のスタンダードに」をテーマとした本サイトの運営を始めて4年。ついに3台目となるFLEXISPOTのE7Hを導入しました。

自宅ではエントリーモデルのEF1、実家ではハイグレードモデルのE7proを使用してきた私が、最上位モデルのE7Hの使い勝手をレビューします。

実際に使って感じたエントリーモデルとの違いを詳しく解説します。果たしてE7Hは最上位モデルにふさわしいデスクなのか・・・リアルな使用感をお伝えします!

本記事でレビューするFLEXISPOT E7Hは、メーカーよりご提供いただいた商品です。提供品ではありますが、良い点だけでなく、気になった点も正直にお伝えします。

- 身長170cmでも快適に使える高さ

- 揺れがなく、安定感が抜群によい

- コントローラーが格好よくなった

- 組み立てが簡単になっている

- 価格が6万円台と高め

- 天板が小さいといくつか不都合がある

- 「スタンディングデスクをスタンダードに」がモットー

- 建材、家具の設計15年のアラフォー技術者

- 睡眠4時間の残業まみれの生活からの脱出に成功

- 仕事の効率を高めてくれたスタンディングデスクの情報を発信中

X(旧twitter)でも情報発信中。お得情報や活用方法を知りたい人はフォローしてね⇒@sutasutadesk

スペックと特徴

E7Hと他モデルの比較表がこちら。

| 型式 | E7H | E7pro | E7 | EJ2 | EF1 |

|---|---|---|---|---|---|

| 価格 | 63,800円 | 61,600円 | 57,200円 | 35,800円 | 30,800円 |

| 耐荷重 | 160kg | 100kg | 125kg | 100kg | 70kg |

| 昇降範囲※1 | 63.5〜128.5cm | 60〜125cm | 58〜123cm | 70〜119cm | 71〜121cm |

| 天板 対応サイズ | 幅120cm〜200cm 奥行60〜80cm 厚み2cm以上 | 幅120cm〜200cm 奥行60〜80cm 厚み2cm以上 | 幅120cm〜200cm 奥行60〜80cm 厚み2cm以上 | 幅120cm〜200cm 奥行60〜80cm 厚み2cm以上 | 幅100cm〜160cm 奥行50〜80cm 厚み2cm以上 |

| 脚の形状 | コとエの間 | コの字型 | エの字型 | エの字型 | エの字型 |

| リモコン | タッチパネル ブラック | タッチパネル シルバー | タッチパネル シルバー | タッチパネル シルバー | 押しボタン ブラック |

E7Hはすべての項目で他モデルを上回る、まさに最上位モデルにふさわしいスペックを備えています。

昇降範囲の下限こそE7にわずかに劣るものの、身長160㎝でも快適に使える高さのため、実用面ではまったく問題ありません。

搬入から組み立てまで

搬入

E7Hの電動昇降デスクは、梱包状態で約35kgとかなりの重量があります。成人男性でも、ひとりで運べるかどうかギリギリの重さです。

以前使っていたEF1(約25kg)でもそれなりに重さを感じましたが、E7Hはそれ以上。体感としてもズッシリきます。

私はマンション住まいなので、玄関から部屋まではなんとか1人で運べましたが、もし書斎が2階などにある場合は、無理をせず2人以上で運ぶのがベストです。

どうしても1人で搬入しなければならない場合は、玄関で開梱して、パーツごとに分けて運ぶと負担をかなり軽減できます。

開梱

外観に目立った打痕や傷はなし、佐川急便さんが台車に乗せて丁寧に運んできてくれました。

内部はすき間なく緩衝材が充填されており、輸送での破損トラブルが抑えられるように配慮されていました。

同梱されていた部品をすべて取り出した状態。

細かい部品もすべて小箱でまとめられており、紛失のリスクも少なそう。

続いて天板も開梱。

天板もセットで購入している場合は、先に天板の梱包を開けておくのがおすすめ。

その梱包材を、フローリングの傷防止用の養生材として活用できます。

配送時に壊れやすい四隅のコーナー部には当て材がとりつけられていました。

ここまで紹介してきた通り、梱包についてはかなり丁寧に作られているという印象を受けました。

組み立て

組み立て手順については、FLEXISPOT公式のYouTubeチャンネルで、非常にわかりやすく紹介されています。

そのため本記事では、細かい手順の説明は省略し、私自身が組み立てながら感じたポイントや注意点に絞ってご紹介します。

組み立て全体についての所感

今回、組み立てにかかった時間はおよそ1時間。迷うポイントもなく、サクサクと作業を進めることができました。

4年前にEF1、2年前にE7 Proを組み立てたときはいずれも2時間以上かかっていたので、今回は良い意味で拍子抜けでした(^_^;)

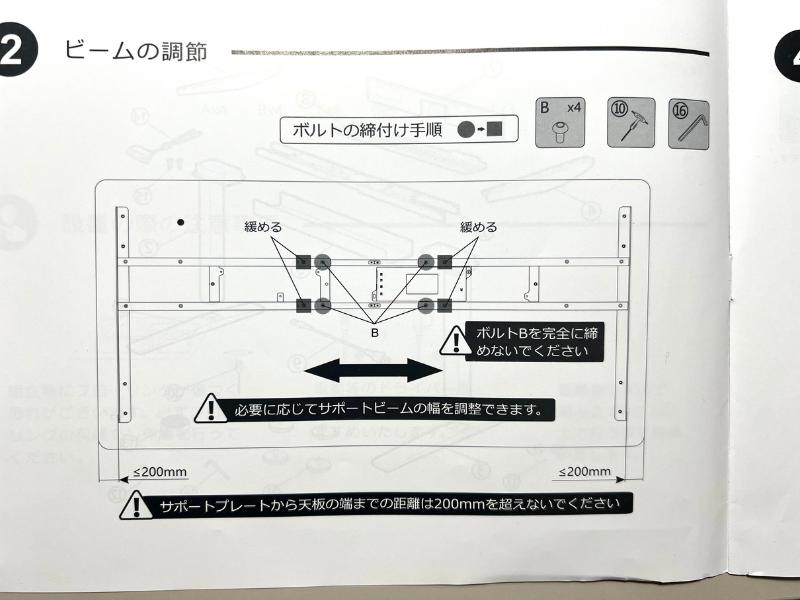

組み立てがここまでスムーズだった理由は、実際に作業してみて感じた「説明書のわかりやすさ」と「ネジのブロックパック化」の2点にあると思います。

説明書はわかりやすいイラスト付きで、特に間違えやすいポイントは「黒字の白抜き文字」で強調されています。これが視覚的にもすぐ目に入り、作業中のミス防止にかなり効果的でした。

少し失礼な言い方かもしれませんが、以前のモデルに付属していた説明書と比べると、格段に見やすく・わかりやすく進化していると感じました。

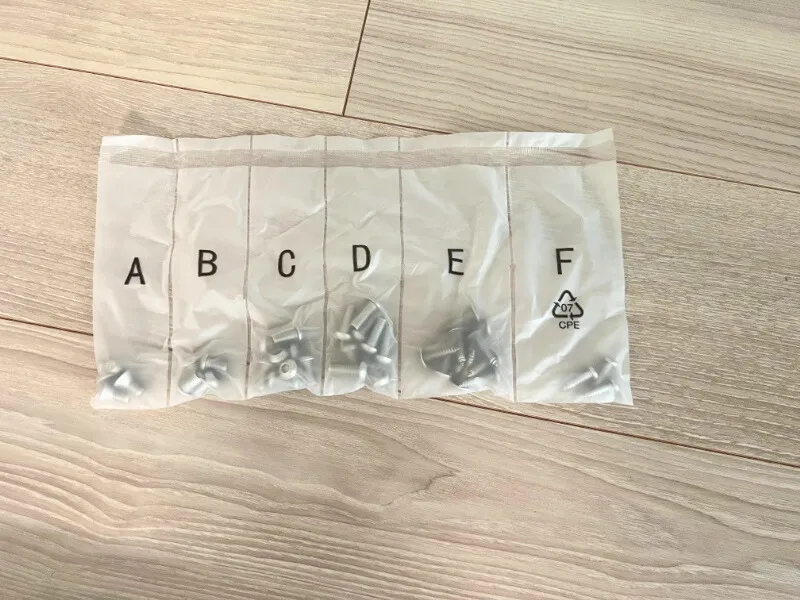

ネジ類は写真のようにブロックパック化されていて、A〜Fのナンバリングが振られています。

そして説明書にも、どのステップで、どのアルファベットのネジを使うのかが一目でわかるように記載されているので、とにかく迷いません。

家具業界では比較的よく見られる方式ですが、やっぱりこれがあるだけで組み立ての快適さがまったく違います。

FLEXISPOTにも本格的に導入されたことで、組み立てハードルがかなり下がったと実感しています。

ケーブルトレーの取り付け

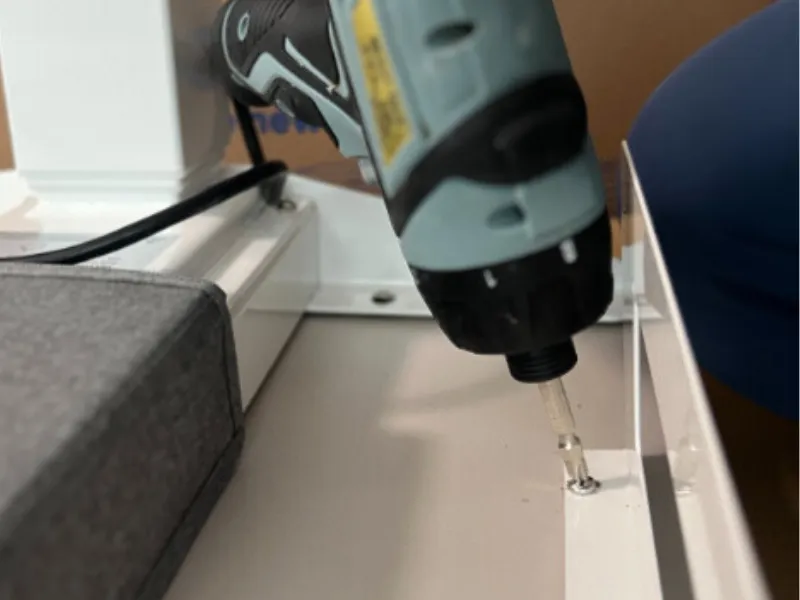

フレーム自体の組み立ては非常にわかりやすく、迷うこともなくスムーズに進められました。ただし、「ケーブルトレー」の取り付けだけは少し注意が必要でした。

というのも、純正の天板を使用していても、ケーブルトレーを取り付けるための「下穴」が空いていないため、自分で位置を決めてネジ留めする必要があります。

さらに厄介なのが、その取り付け位置が説明書にも明記されていない点です。

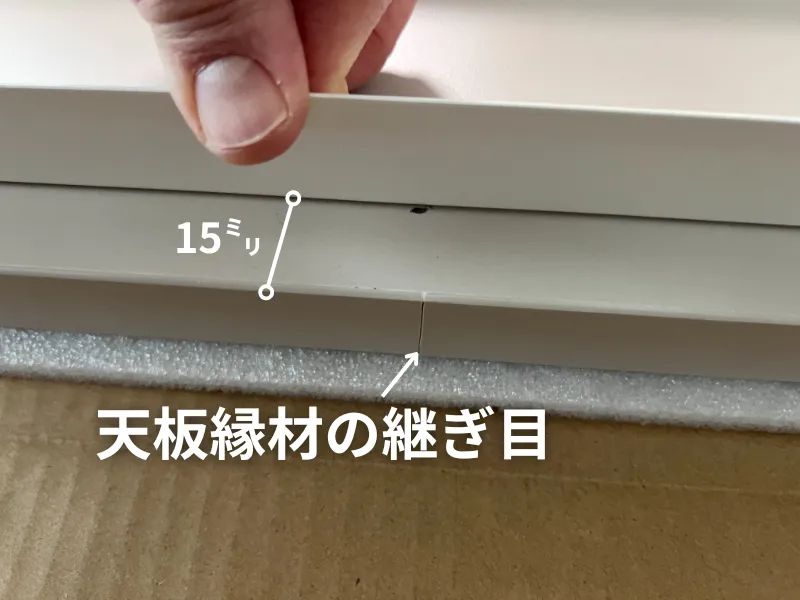

裏面から配線を逃がす必要があったため、私は天板の端から15mmの位置に背面パネルがくるように位置を決めました。

幅方向については、縁材の継ぎ目があるので位置決めは簡単です。

続いて背面パネルの固定ですが、ここでも問題発生。電動ドライバーと背面パネルが干渉し、まっすぐにビスを締められません。

長いビットを持っていれば問題ありませんが、持っていない方は製品に同梱されているT字レンチを使用しましょう。

同梱のT字レンチ。

グリップもあるので、しっかりとトルクを効かせて締め込むことができます。

使用感のレビュー

デスクの揺れ

最も実感したEF1との違いは「座り作業時のデスクの揺れの圧倒的な違い」です。

EF1でわずかに感じていた前後左右上下の揺れが、E7Hではまったく感じません。EF1でも気になるレベルではなかったのですが、比べてみるとその違いは驚きを通り越して感動レベル。あの重たい梱包を苦労して運びこんだ甲斐がありました(笑)

ちなみにEF1は「エの字型」の脚フレームに対し、E7Hは「コの字型」なので最初は「揺れには不利かな?」と思っていたのですが、実際にはその予想を裏切る結果でした。

なぜこんなに揺れが小さいのか?すこし自分なりに考えてみました。

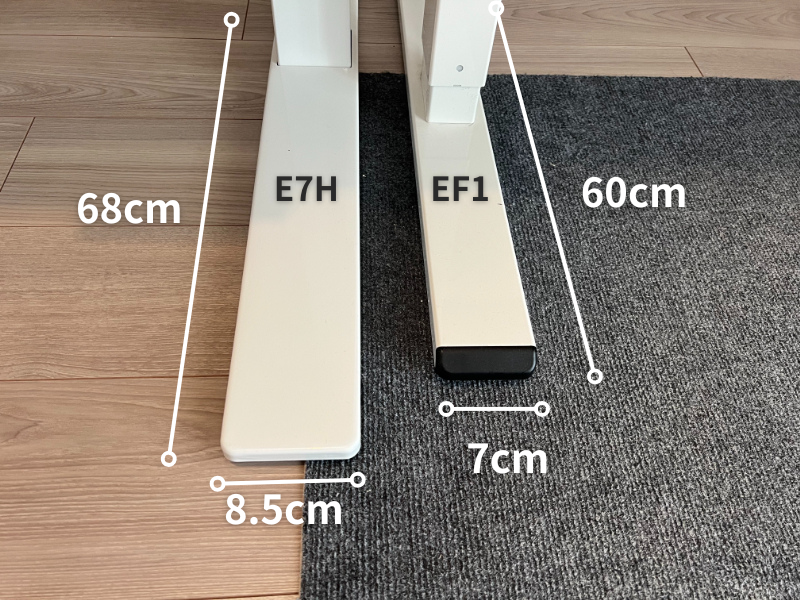

まずは脚の大きさ。E7HはEF1と比べて、脚が広く、長く作られています。このため、デスク全体が前後左右方向に対して強い抵抗を持つことになります。

さらに、脚が大きくなると、重量も増えます。その結果、重心が低くなり、全体としての安定性が格段に向上していると考えられます。

脚の組付け方にも違いが見られました。

E7Hは写真の通り、柱を接地面の脚に咥えこませて組付けするため、単純に面付しているEF1よりも安定することがわかりました。

一方、立ち作業時の揺れについてはEF1とE7Hで大きな違いはなく、同程度の揺れを感じました。これは脚が3段構造で接合部が多いためかと思われます。

昇降範囲

EF1は高さが77.5cmまでしか下降しないのに対し、E7Hは67.5cmまで下降します。

これにより、身長171cmの私は、これまでキーボードスライダーとフットレストを併用して、最適な姿勢を保っていました。

しかし、E7Hではデスク自体を低く設定できるため、これらを使わずとも快適な姿勢を取れるようになりました。これがもう快適!

とはいえ、キーボードスライダーやフットレストには別のメリットもありますので、E7Hに乗り換えた後も、これらを併用しつつ、自分にとって最も快適な作業環境を模索していきたいと思います。

昇降の動作

昇降スピードの比較動画も撮影してみました。違いはあるものの、実際に使用するうえではその差は気になりません。

ただ、音については明確に違いを感じました。特に家族からは「静かになった」とすぐに気づかれるレベルでした。これまで自分ではあまり気にしていませんでしたが、周囲にいる人には意外と音が気になるようです。

EF1はロット棒を通じて反対側の脚に駆動を伝える仕組みとなっているため、デスクに物を載せるとモーターへの負荷が大きくなり、音も大きくなります。

その点、E7Hのデュアルモーターは左右それぞれにモーターが搭載されているため、重量物を載せても音が大きくなりにくい仕組みです。天板が大きくなるほど、その差はどんどん大きくなりそうです。

天板サイズについて

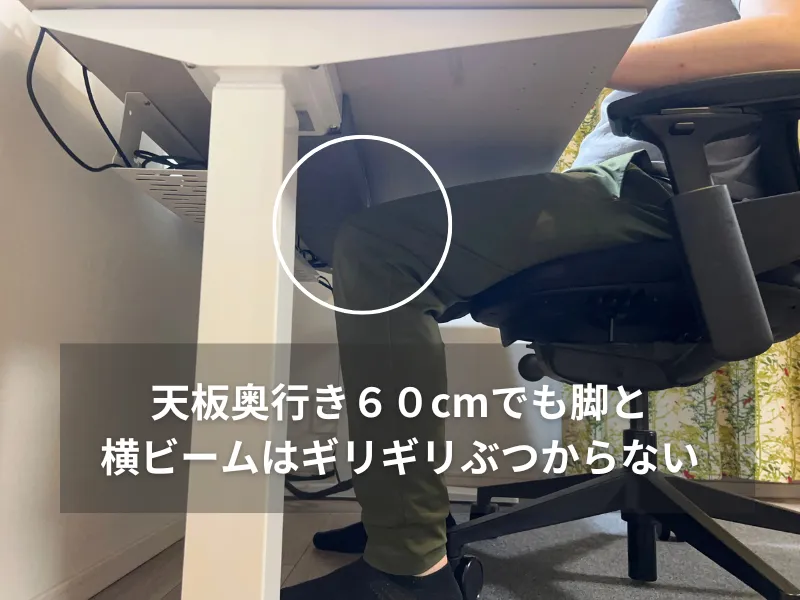

EF1のデスクとの比較のため、天板サイズ60×120cmを提供いただいたのですが、実際に使ってみていくつか気になる点がありました。

EF1の脚フレームはエの字型のため、脚が横ビームにぶつかってしまうという問題がありました。

一方、E7proのコの字型は、横ビームが奥に配置されているため、配線トレーが取り付けできないという問題がありました。

しかしE7Hはエの字とコの字の中間のような形状。天板奥行き60cmでも脚はギリギリぶつからず、配線トレーも設置できるという絶妙なバランスでした。

E7Hの脚フレームはEF1に比べて長いため、奥行き60cmの天板では、天板よりも脚の方が飛び出しています。

そのため、デスクを壁にぴったりつけようとしても、約4.5cmのすき間ができてしまいます。

配線を通す必要があるため、私自身は気になりませんが、壁ピタ派の方は奥行き70cm以上の天板を選ぶことをおすすめします。

もう一点だけ、奥行き60cmの場合のデメリットがありました。

それは横ビームと付属の配線トレーの距離が接近しすぎるため、配線整理がしにくいという点です。

ケーブルトレーは背面パネルと受けのトレーが別パーツ化しているため、取り外して配線整理することは可能ですが、簡単なプラグの抜き差しするくらいなら、わざわざ取り外すのは手間がかかりそうです。

頻繁にケーブル整理をする方、プラグの抜き差しなどされるかたは開閉できるケーブルトレーのほうが使い勝手がよいので、サンワの「CB-CT5」を継続して使いたいと思います。

リモコンのデザインと操作性

E7 Proのリモコンはシルバーで、ナチュラル系のインテリアには馴染むものの、光沢感があるためシックなデスクにはやや浮いてしまう印象がありました。

一方、E7Hに搭載されたブラックのリモコンは、マットな質感で自己主張を抑えたデザイン。

落ち着いたインテリアにも自然に溶け込み、より調和しやすくなっています。

使い勝手の面では、EF1の押しボタン式とタッチパネル式に大きな違いはほとんどありません。ただし、タッチパネル式にはチャイルドロック機能が備わっており、小さな子どもやペットがいる家庭には便利そうです。

E7Hのリモコンはデザイン・機能ともに十分完成度の高い仕上がりでしたが、次回はコクヨの「STANDSIT-W」に採用されているようなリモコンだと嬉しい。

そのリモコンはボタンは無く、本体そのものがレバーになっており、引いたり押したりするだけで既定の高さまで自動昇降する仕組み。目視確認が不要で直感的に操作できるうえ、デスクとの一体感も高く、今後のモデルで採用されるとさらに使い勝手が向上しそう。

配線整理のしやすさ

配線トレーは「背面」と「トレー」の2パーツで構成されているので、トレー部分だけを取り外せる設計になっています。

そのため、しっかり配線整理をしたいときには、一度取り外して作業することで、スッキリ整えることができます。

さらに電動昇降デスクは天板を上昇させれば、天板下に潜ることもできるので、使い勝手は良さそうです。

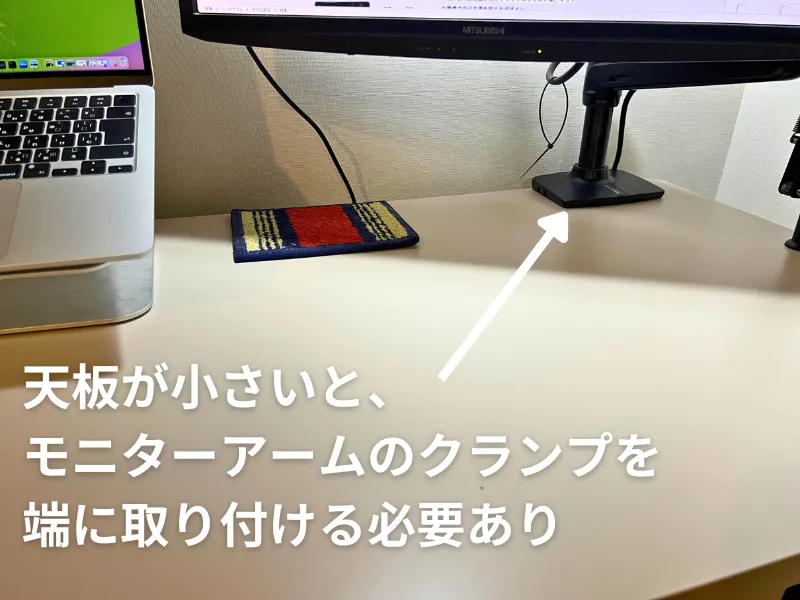

ただしモニターアームなどのクランプと干渉してしまう点には注意が必要。

トレーの幅が80cmあるため、天板幅が120cmの場合、モニターアームのクランプは端の方に追いやられてしまいました。

天板幅が小さいほど干渉の影響を受けやすいので、天板幅が広いものを選んでおいたほうが良いかも

まとめ

E7Hの良かった点と気になった点

- 丁寧な梱包で輸送破損のトラブルのリスクが小さい

- 組み立てが簡単(説明書の改善とブロックパック)

- デスクの揺れが小さく、集中できる

- 家族がすぐに気づくレベルで昇降時の音が小さい

- 身長160cmでも使える高さまで下降する

- 梱包が重いので搬入が大変

- 価格が6万円台と高価

- 配線トレーの取り付け方に注意が必要

- 天板が小さいと配線整理がしにくい

E7HとEF1それぞれどんな人向け?

実際にEF1からE7Hに乗り換えてみて実感したのが「E7Hはコンパクトな天板ではその真価が発揮しきれない」ということ。逆を言えば、大きい天板を使う人にはその性能を最大限に享受できるモデルとうこと。

特に「デスクの安定性」「脚が横ビームにぶつからない」といったメリットは集中力を継続させるためには欠かせません。大サイズのデスクを検討している方はE7Hを買っておけばまず間違いありません。これが正解です。

私もこれを機に、一回り大きい70×140cmにゴム集成材の天板を導入予定。

一方で、EF1もコンパクトな天板であれば、コスパに優れる魅力的なモデルだということも再認識できました。「下限の高さ」というデメリットもフットレストやキーボードスライダーなどを併用すれば補えます。

以上、あなたの電動昇降デスク選びの参考になれば嬉しいです。スタスタでした。

コメント